Фрагмент книги Алексея Поликовского «Моррисон. Путешествие шамана»

8 декабря, 2010

АВТОР: admin

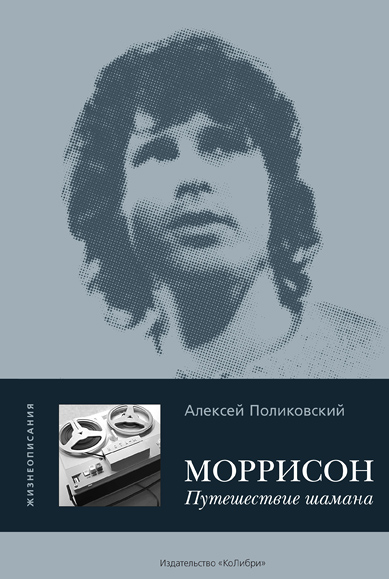

8 декабря 1943 года родился поэт и шаман Джим Моррисон. Мы уже не раз публиковали материалы об этом Человеке Перемен (например, вот здесь, а также — здесь). Но сегодня в связи с днем рождения Джима Издательская Группа «Азбука-Аттикус» предоставила нам для публикации кое-что новое: фрагмент книги Алексея Поликовского «Моррисон. Путешествие шамана» (М.: КоЛибри, 2008. – 304 с. – Жизнеописания).

Манзарек однажды сказал, что на пляже в Венеции в 1965 году они с Моррисоном медитировали, глядя на солнце, и ему этого хватало. Денсмор только однажды принял ЛСД; лежа на диване, он свесил голову к полу и с ужасом увидел вместо пола огромную пропасть. Кригер и Денсмор вообще образовывали в группе фракцию просветленных хиппи, стремившихся к правильной жизни: они посещали семинары Махариши Махеш Йоги, принимали аювердическую пищу, очищали организм от шлаков и вовремя ложились спать. Но Моррисон заряжался наркотиками с самого начала, он глотал ЛСД еще до того, как возникла группа Doors, и в одном из интервью утверждал, что ничего дурного в этом не видит. Он был в высшей степени интеллигентный торчок и умел подвести под свой порок философскую базу. Он утверждал, что наркотики — это химия человеческой жизни. В будущем люди будут использовать химию для того, чтобы вызывать те или иные эмоции, проникать в ту или иную область своего внутреннего мира. Он практически слово в слово пересказывал речи психоделического пророка Тимоти Лири, но в практике Моррисона не было того аккуратного, умного подхода, о котором говорил Лири, утверждавший, что при приеме ЛСД исключительно важны set and settings, установка и обстановка; у Моррисона это была не тонкая игра с препаратами под контролем опытного инструктора, а всегда грубый, на полную катушку, до погружения в свинство, до потери сознания алкогольно-наркотический дебош.

Моррисон был не только Повелителем Ящериц, рок-звездой, шаманом и поэтом по призванию — он был еще и торчком по призванию. Посмеиваясь, хихикая, валяя дурака, становясь серьезным, он принимал, и принимал, и принимал. Существует множество рассказов о хороших трипах и о том, что ЛСД приводил к просветлению, или самопониманию, или хотя бы облегчал уход в другой, светлый мир, но все это не имеет к Моррисону никакого отношения. Он стремился не к просветлению, а к затемнению, не к гармонии, а к хаосу. Моррисону, принявшему наркотик, являлись кошмары, от которых все его тело покрывалось ледяным потом. Черная тьма и первичный прародительский хаос наваливались на него. В черноте он видел клубы переплетенных змей. Клубы ворочались, змеиные тела влажно поблескивали. Это было ужасно и отвратительно. Он проваливался в заброшенные шахты и оказывался то на пустырях вместе с уголовниками-мексиканцами, то в притонах рядом со скалящимися неграми, то на кладбище, где происходила оргия с трупами. Кто-то кого-то убивал, кто-то кого-то насиловал. Выйдя из трипа, неверной походкой добредя до ванной и вымыв лицо холодной водой, он затем брал свой блокнот и резким, угловатым почерком бросал на страничку несколько строк о том, что видел. Рука его дрожала? Наверняка дрожала.

«Наркотики — это пари с собственным разумом», — записал он однажды в блокнот и по обыкновению ничего не объяснял. В этой фразе ему, в отличие от нас, и так все понятно. А мы гадаем: пари о чем? Кто первый из трех Моррисонов свихнется, актер, поэт или музыкант? Кто первый испугается? Он не был мазохистом, и наркотики причиняли ему боль, но он не отказывался от нее, потому что там, за ней, было что-то такое, без чего он не мог обойтись. Он чувствовал себя как испытатель и путешественник, проникший в жутковатый мир, в котором любое тело отбрасывает две тени, в жару царит холод, лица у людей снимаются, как маски, обнажая свиные рыла и коровьи морды, а солнце имеет форму оранжевого черепа. В этом мире каждый, кого он встречал, оказывался не тем, за кого себя выдавал. Все люди были подмененными существами. Высокий сухой офицер и милая домохозяйка, носившие маску родительской любви, оказывались монстрами, одержимыми властью и насилием, а красивая девушка Мэри, чьи губы улыбались и манили его к себе, вдруг обдавала его ледяным холодом камня. В этой своей нерасторжимой связи с кошмарами и видениями Моррисон в истории искусства не одинок. Джек Керуак глотал бензедрин, чтобы стереть грань между реальностью и фантазией, а Эдгар Аллан По погружал себя в мир видений с помощью виски и опиумной настойки…

Сегодня наркотики в глазах общества — страшное явление. Такая точка зрения — результат поражения, которое потерпела рок-революция. Человечество взяло совсем другой курс, и сегодня мир расширяется не с помощью внутренних путешествий в новые пределы души, а с помощью новых туристических маршрутов и огромных магазинов, наполненных самым разнообразным товаром. Но в шестидесятые годы кто только не мечтал о новой внутренней реальности! Нынешний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в середине шестидесятых курил марихуану, причем был продвинутым знатоком, предпочитавшим каннабис сорта Maui wowie. Знаменитый герой и безумец Нил Кэссиди, ездивший с Кеном Кизи в его раскрашенном автобусе, носил в бумажнике не права, а свидетельство об успешном прохождении Кислотного теста, на котором был изображен Дядя Сэм в высоком звездно-полосатом цилиндре и с вытянутым вперед тонким угрожающим пальцем. «Can you pass the acid test?» — строго спрашивал Дядя Сэм у американской молодежи. «No hope without dope!» — отвечали Дяде Сэму своей любимой присказкой хиппи.

В середине шестидесятых от наркотиков еще никто не умер. Еще никто не знал, какое мучительное безумие ждет наиболее последовательных впереди. В том прозрачном, светлом мире, в котором жили хиппи образца 1965 года, наркотики были веселым способом полета: глотнул — и взлетел. Лучше сражаться с собственными подавленными воспоминаниями, чем с вьетнамскими партизанами, лучше осваивать необозримые просторы внутреннего мира, чем безжизненную пыль Луны. Если бы какой-нибудь гениальный ученый из тайной лаборатории по изучению психотропных средств вдруг нашел способ сделать видимыми наркотические галлюцинации, то какими яркими цветами и диковинными зверями расцвело бы небо Лета Любви над Калифорнией! Леон Барнард, с сентября 1968 года бывший агентом Doors по связям с прессой, как-то сказал людям, удивлявшимся тому, что он беспрерывно фонтанирует самыми удивительными идеями: «Это потому, что в шестидесятые я принимал кислоту».

* * * *

Никогда мир не был так близок к новому началу и преображению, как в шестидесятые. Застарелые догмы трещали, как ореховые скорлупки под каблуком. Представления, которые казались незыблемыми нескольким поколениям, таяли, как туман. Авторитеты сдувались, формы жизни распадались, словно мусор на свалке. Казалось, еще усилие, еще порыв, и все то, что человечество считает реальностью, начнет облезать, как старые выцветшие обои. А что окажется под ними? Стен не окажется, стены не существуют. Там окажется цветной, яркий, невыразимый мир, в котором на нежно-голубом небосводе сияют крупные звезды и прямо на глазах, как в рапидной съемке, распускаются цветы.

Каждый из пророков охотно выписывал свой рецепт путешествия. Тимоти Лири считал, что лучшим транспортом в Иной Мир является ЛСД. Джон Леннон призывал передать power to the people. Beatles дурачились, словно планета — огромная игровая площадка с качелями и белыми роялями, расставленными в кустах. Элдридж Кливер утверждал, что революция черной силы вскоре сметет угнетателей. Активист Движения за свободу слова из Беркли Марио Савио призывал не верить никому старше тридцати. Уголовник Чарльз Мэнсон, шатавшийся по Хэйт-Эшбери и певший под гитару песенки собственного сочинения, проповедовал девочкам-хиппи, что во время Апокалипсиса (который он представлял как страшную расовую войну) спасутся только избранные, которых он, их вождь и наставник, спрячет в полых областях в глубине Земли. Рецепты были разные, но все они сводились к одному: разрушай то, что взрослые и власти предержащие в ультимативном порядке требуют считать реальностью, игнорируй стены, двигайся вперед, делай свой личный break on through.

Отщепенец и бомж Моррисон во всем этом участвовал. Каждым своим концертом он сокрушал реальность, наносил ей рану, проделывал в ней дыру, и в каждой стихотворной строке он разламывал ее на куски. Манзарек в одном из интервью сказал, что они в Doors считали себя кем-то вроде новых христиан, призванных изменить мир. Или отменить его? Моррисон, во всяком случае, действовал с решительностью человека, уверенного в том, что за натянутой вокруг всех нас оболочкой есть другая жизнь. Иногда, уже изнуренный кошмарами, уже еле живой, с сухим ртом и опухшим лицом, он закидывался в очередной раз и вдруг оказывался в сияющем пространстве, где на ветках росли огромные апельсины, улыбавшиеся, как маленькие девочки, а из телефонной будки, стоящей посреди рыжеватой прерии, можно было позвонить Богу. Он стоял в будке под необозримым небом и набирал, набирал, набирал цифру за цифрой — у Бога стозначный номер… В том мире он встречался с Зеленой Женщиной, огромной, как пятиэтажный дом, с сатирами, скалившими ему веселые рожи, серебристым змеем, глядевшим на него из детства красными недобрыми глазами, с Мэри Вербелоу, с которой в Лос-Анджелесе встретиться уже не мог. Она уехала в Индию учиться медитации. Возвращаясь с Той Стороны, лежа на спине, слыша издалека немудреное щебетание Памелы, оживляя рот и мозг глотками холодного пива из банки, он пытался вспомнить номер, который набирал, стоя в телефонной будке, но никогда не мог. А иногда он рушился на доски сцены и лежал трупом на концерте. Манзарек в это время, занимая публику, играл замысловатые пьески на органе.

У Моррисона были десятки всевозможных приемов, чтобы вывести систему из себя, нарушить ее алгоритм, сбить с толку. Он играл с Системой Жизни, как шахматист, пытающийся абсурдными ходами сломать компьютеру мозги. Моррисон совершал множество непостижимых для Компьютера поступков: щедро тратил деньги, покупая змей в террариуме города Лос-Анджелес и выпуская их на свободу, дарил попавшим под дождь прохожим свои куртки, с хохотом приставлял нож к животу беременной девушки, в ярости выкидывал стопки своих книг из окна очередной квартиры, спал на пляже, ездил по Лос-Анджелесу полуголым на велосипеде с сигаретой в зубах, исчезал, когда все его ждали, появлялся, когда его не ждал никто. Он летал в Лондон, чтобы отдать должное духу Оскара Уайльда, и ездил в пустыню, чтобы найти маленький круглый кактус пейотль. Он кружил, и плутал, и ухмылялся, и путал, и запутывал. Договориться с ним о порядке песен на концерте было невозможно, речь могла идти только о первых трех или четырех, дальше его срывало с якоря и уносило в открытое море. Он был принципиально непредсказуем. Он не давал закрепостить себя обязательствами даже в мелочах. Рей Манзарек и Робби Кригер относились к этому как к неизбежному злу, от которого никуда не деться, а Джон Денсмор говорил друзьям, что играет в одной группе с психом. С психом, с дегенератом, с душевнобольным идиотом! Псих, как и положено душевнобольному, собирался завтра же изменить весь мир.

«We want the world and we want it…» — угрожающе поет Моррисон на каждом концерте. Он поет это в Миннеаполисе, в Вашингтоне, в Чикаго, в Сан-Бернардино, в Сиэтле. Слышите, все, кому это положено слышать? Слышишь, хрен в Белом доме, офицеры в Пентагоне, контр-адмирал на своем громадном авианосце, лейтенант Келли, сжигающий вьетнамскую деревню, бонзы шоу-бизнеса, подсчитывающие, сколько они заработали на фильме «Hair», голливудские воротилы, важно сидящие в своих кабинетах перед огромными письменными столами?

«We want the world and we want it», — тянет он с нарастающим, томительным напряжением, словно подвешивает на крючок кошмарную стотонную чушку, способную с грохотом проломить все стены, все крыши, все полы, все фундаменты, все потолки конструкции, называемой реальностью. Пробить дыру в этом мире! Такую отличную, такую кривую, такую дымящуюся дыру — насквозь! Разломать стену, снести ее! Как он хочет этого!

«Now», — это еще коротко.

«Now?» — это с вопросительной интонацией, чуть врастяжку, вытягивая секунды, как нитку жвачки. Это он спрашивает зал, уже вставший в стойку, уже сжавший кулаки, уже готовый ринуться на штурм последнего вражеского бастиона. Ну что, братья и сестры, мой длинноволосый народ, beautiful people, сейчас ли?

«NOW!!!!!» — наконец взрывается он! Нечленораздельный, яростный, бешеный вопль разрезает темный зал, и стотонная чушка срывается с крюка и летит в лучах прожекторов, летит стремительно и грозно, в реве восторга, сквозь тени от поднятых ликующих рук с двумя растопыренными пальцами.

Крик был оружием, которое он пускал в ход, когда у него кончались слова. Он был мастером отчаянного вопля, в котором вырывались наружу все его темные видения, все его кошмарные галлюцинации. Группа, заранее предчувствуя вопль, умышленно замедляла темп и убирала звук, вплоть до полной остановки музыки. Так они расчищали пространство перед взрывом, создавали тишину и пустоту, посредине которой оказывался их бухой и отчаянный лидер. И тут, посредине пустыни, один в ночи, как волк под луной, как пьяный на ночном проспекте, он разражался отчаянным воплем. Ийееаааааааааааа! Йеееееаааааа! Ооооооййееее! Это был его выход за границы речи, прыжок в темное царство подсознания, в доисторическую эпоху, когда слов еще не было.

Он кричал не только на концертах, люди запомнили его внезапные вопли на ночных улицах, когда он пьяным выходил из бара. У этого читателя умных книг, ценителя Рембо и почитателя Ницше, выстраивающего жизнь по лекалу из романов Керуака, теперь уже была луженая глотка. Один из его собутыльников рассказывал, что как-то раз Моррисон дико завопил в тот момент, когда рядом была полиция. Он как будто специально ждал, чтобы появились копы. Полицейские, по счастью, не обратили внимания на его пьяную выходку. Собутыльник решил, что припадок закончился и опасность миновала, но не таков наш герой! Он никогда не отказывался от своих планов, а если опасность убегала от него, он гнался вслед за ней. Куда бежишь, стерва, стой и возьми меня, окружи меня, зажги мои нервы, плюнь адреналином в мой мозг! Внезапно Моррисон начал швырять пустые бутылки по ступенькам каменной лестницы. Откуда он вдруг взял столько пустых бутылок? Как бы то ни было, он размахивался и фигачил бутылками, колошматя их в осколки, в мелкую стеклянную пыль. Крика ему было мало, ему нужен был еще и грохот.

Есть неподтвержденная, но и не опровергнутая теория, утверждающая, что мескалин по воздействию подобен адреналину. Если это так, то тогда понятно пристрастие Повелителя Ящериц к этому веществу. Он жил сильными эмоциями, которые становились все сильнее. Ему очень хотелось быть в кольце огня, в круге бурлящей воды, в серединке мятежа, в центре массового религиозного действа, изменяющего мир. В 1968 году ему уже мало было только орать на концертах, только выкидывать книги из окна квартиры, только швырять бутылки по лестнице и тихо и мирно жрать ЛСД. Пришло время наконец совершить полный и решительный break on through. За год до этого — в тот самый год, когда у Doors вышел первый альбом — принципиальный партизан Че Гевара получил пулю в сердце в заброшенной боливийской деревне. Это было время, когда Уэзермены смешивали химические компоненты на конспиративной квартире в Нью-Йорке, готовя начинку для бомб, а по другую сторону океана Ульрика Майнхоф и Андреас Баадер уже были знакомы. В Париже начиналась буча. «Если не знаешь, что делать, поджигай!» — советовал умный человек Джерри Рубин. Моррисон тоже был из числа этих городских партизан, он тоже был бомбист, только он взрывал не банки и универсамы, а человеческое сознание. Теперь уже трудно досконально установить, какие именно шаги он делал на этом пути, а какие ему приписаны. Но и приписанное принадлежит ему как часть его мифа.

Моррисон в 1968 году вытворял десятки вещей, которые никогда не станет делать человек, находящийся в здравом уме. Но кто сказал, что Повелитель Ящериц был человек, ограниченный здравым умом? Он ждал, пока на светофоре зажжется красный, и только тогда невозмутимо начинал свой рискованный переход улицы прямо перед капотами визжащих тормозами машин. Водители высовывались в окна и матерились, он махал им рукой и улыбался. Иногда он размахивал перед автомобилями своей куцей курточкой, изображая тореадора. В аэропорту он орал: «А ну позовите сюда ниггера! Пусть ниггер несет мои чемоданы!» Он не был расистом, он просто хотел посмотреть, как будут реагировать на его выходку пассажиры. Он висел голым на балконе до тех пор, пока прохожие не вызывали полицию. Он глотал таблетки, которые ему давали на улице незнакомые люди, не спрашивая, что это такое. Он исповедовал все способы приема наркотиков, кроме уколов. (Уколов он боялся. Не он один. Эрик Клэптон, еще один рок-н-ролльный алкоголик, тоже их боялся. Когда нужно было сдавать кровь из вены, Клэптон упросил пойти друга.) Это он, Джим Моррисон, а совсем не Джерри Рубин первым сформулировал знаменитый лозунг: «Do it!» Делай это, пробуй это, рвани за этим, не бойся этого, отмени страх, он туфта, ломанись вперед, за черту. Сделай революцию, измени себя, захвати мир! Сейчас же! Давай!

Цветной туман в голове и адреналин в крови — таким было его постоянное психофизическое состояние начиная с лета 1965-го, когда он пустился в самостоятельное плавание по каналам и крышам Венеции. Он переосмысливал действительность таким образом, что любой препарат мог стать исходной точкой галлюцинации, а любой предмет — способом вызвать приток адреналина в кровь. Про пустые бутылки мы уже говорили. Огнетушитель тоже подходит: Моррисон испытывал дикий кайф, заливая в студии пеной стены, пульт звукорежиссера и многоканальные магнитофоны. Хорош был и автомобиль, на котором в самый раз ездить по встречной полосе и на красный свет. Впрочем, до мысли об использовании автомобиля как средства создания пограничных состояний додумался не он один. Нил Кэссиди медитировал за рулем. Судя по сохранившимся воспоминаниям его пассажиров, Кэссиди таким образом действительно достигал сверхумственного постижения действительности и откуда-то хорошо знал, в какой момент ему следует выезжать на встречную полосу, а в какой на высокой скорости входить в закрытый поворот, не боясь несущегося в лоб грузовика. Примерно в то же самое время Дженис Джоплин в экстазе кричала своему приятелю, выехавшему на встречную для обгона, но увидевшему, что прямо в лоб мчится огромный грузовик: «Давай! Ну давай же! Не тормози! Давай!» Грейс Слик из Jefferson Airplane дала: ночью после записи в студии она разогналась на своей спортивной штучке, не справилась с управлением и врезалась в стену. Правда, это было позднее, в 1971-м, в мае, когда Моррисон уже был в Париже.

Действительно ли он вытворял подобные вещи с огнетушителями и автомобилями, или все это миф позднейших времен и выдумки осторожного человечества, которому обязательно нужно иметь перед глазами пример героя, презревшего все запреты? Документально сумасшедшая езда Моррисона по улицам Лос-Анджелеса никак не подтверждена, квитанций с выписанными штрафами я не видел. Зато много раз слышал песню Roadhouse Blues, где он повторяет строгим голосом, исполненным напряжения и заботы: «A-keep your eyes on the road, your hand upon the wheel». Кому он это говорит? Самому себе? Или рыжеволосой Памеле, которая, сидя за рулем, забывала про шоссе и, взмахивая руками, поворачивалась назад, чтобы со смехом рассказать подружке о классном приколе Джима вчера вечером?